引言

在当前信息高度膨胀、观点日益多元的时代背景下,人际沟通变得异常便捷,但与此同时也面临更多前所未有的挑战。正如古希腊哲学家苏格拉底所言:“我唯一知道的是我一无所知。”可惜的是,现实生活中,许多人缺乏这种自省与谦逊,而是坚持己见、拒绝反思。由此,我们往往会陷入与思维僵化、缺乏逻辑的人的无效辩论,不仅徒耗时间和精力,也可能对自身情绪造成负面影响。基于此,本文将系统阐析为何不应与此类人进行无谓争辩,并结合实际生活和工作场景提出理性应对的策略与建议。

为什么“蠢人”不能辩论

何为“蠢人”

需要明确的是,这里所指的“蠢人”并非单纯意义上的智力低下者。在本文语境下,“蠢人”主要指那些思维僵化、认知片面,但对自身判断和认知能力盲目自信的人群。这类个体常常表现为以偏概全、抗拒新知识,对外界信息缺乏有效辨析,同时缺乏理性反思与自我修正的能力。这一特质在沟通和交流中极易造成误解与无效争论。

蠢人辩论的几个特征

- 逻辑混乱,观点极端

该类个体在讨论过程中常表现为论据组织混乱,缺乏严密的逻辑链条,容易将复杂问题绝对化,作出非黑即白的极端判断,难以客观、全面地看待问题本身。 - 歪曲对方观点,拒绝承认事实

他们常通过偷换概念、转移话题或进行人身攻击等方式,故意曲解他人立场,回避对问题实质的正面回应,并表现出对客观事实的排斥和否认,严重影响正常沟通。 - 争强好胜,只为取胜而辩论,缺乏对真理的追求

这一群体参与辩论的核心动机不在于追求真理,而是争胜好强、情绪宣泄或满足虚荣心。法国启蒙思想家伏尔泰曾言:“与蠢人争论,比与石头对话更为无益。”这恰恰反映出,与此类型个体争论不会带来理性成果,反而容易陷入无效、甚至有害的交流僵局。

与“蠢人”辩论的陷阱

与此类对象进行辩论,极易陷入无休止的情绪化拉锯。对方可能会随意曲解你所表达的观点,使得你精心构建的逻辑论证难以被正确理解和接受。这不仅使讨论难以产生建设性成果,反而容易导致双方情绪恶化,交流陷入僵局。如此一来,个人在时间与情感上的投入远远超过实际收获,造成明显的资源浪费。正如作家马克·吐温所警示:“不要与愚蠢的人争辩,他们会把你拉到他们的水平,然后用经验打败你。”(Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.)该警示恰当地揭示了与此类对象争论的非理性与无益性。

实际案例

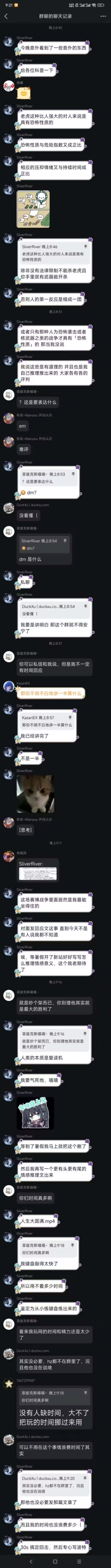

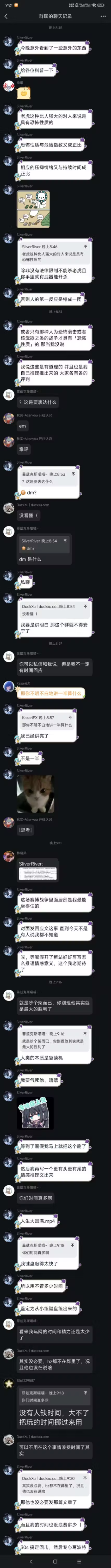

在刚刚结束竞赛后,恰好博主小 A 向我分享了一个与“蠢人”相关的真实案例。在此,我将该案例作为本篇文章的实践分享,以便进一步分析和说明“不要与蠢人辩论”这一主题:

点我展开样例分享

有同学在阅读本站之前发布的《小心网络地雷·续篇》之后,做出了以下回复:

他人分享给我的文段

由于我意外得知 HowieHz 违反其 “远离网络纷争” 的己见、执意要新建一篇文章回复本文,因此我特此在 2025 年 5 月 24 日增加了这个置顶:

- HowieHz 新增的对本文的回应 违反了其 “远离网络纷争” 的己见、且他在博友圈的言论 违反了其 “包容” 的己见:

- 既然想要原理网络纷争,那么为什么又要对本篇个人见解进行所谓的回应?

- 既然口口声声说着 “包容”,那为什么又要称 “怕未成年”、“怕 LGBT”,不是按事对人而是开集体炮,并且你曾经就是未成年人?

- 假设 你在深山老林里找路、突然你的面前出现了一只老虎,请问:

- 在你没有任何武器的情况下,老虎是否对你而言产生了 恐怖性质 ?

- 随着老虎一步步朝你逼近,来自比你强大的事物的压迫感是否让你 感到畏惧 ?

- AI 可以识别 畏惧 是什么意思,但却不能理解 畏惧在这个场合下真正意味着什么。

答案交由你们。

注:因有建新的博客站点的计划(内容方向专注于推理、见解,内容围绕世界、世界的人们和人与人的交锋),这篇文章很可能会在 2025 暑假期间删除、并以另一种方式呈现在此新站点上。有需要的请自行使用 Internet Archive 备份。

本来我并无意再对此事作过多回应,因为内容实在颇为荒诞可笑。然而博主朋友小 A 表示,若我能回应此事,愿请我喝一杯饮品,恰好我有写一篇《不要与蠢人辩论》的计划。基于此,我决定顺手逐条回应,对相关观点一一进行理性反驳与分析。以此作为作为本文示例。向读者说明其如何在《小心网络地雷》和《小心网络地雷·续篇》已经发布多日的背景下,继续扭曲事实,激化矛盾。

(博主小 A 给我传递了其关于各点的附言,但畏惧直接发布可能招致的报复行为,因此嘱托我帮助其匿名发布。我将其放在我的论述后面。)

- 关于“远离网络纷争”与信息澄清的关系

- 我的“远离网络纷争”原则指的是不主动卷入、也不无端扩大网络矛盾。但当遇到对我观点和行为的曲解、甚至恶意歪曲时,基于知情权与自我保护,我有责任澄清事实,维护基本的公平与尊重。这种澄清区别于低水平的情绪争执,是理性讨论和个人权益捍卫的正当举措。在事实遭到误用和断章取义时,如果不作正面澄清,只会让虚假信息进一步扩散,造成误导。

- 关于包容精神的误读及警惕心理的必要性

- 包容并非毫无底线地接受一切误解或攻击,更不是对于诽谤和污名化行为的默认与纵容。在多元观点共存的网络环境下,警惕断章取义及恶意指控,是理性自保的必需。同时,有底线的包容要求在坚守自我原则的前提下尊重他人、澄清谎言,这不仅是责任,也是对健康网络空间的守护。任何将“反驳污蔑”解读为“不包容”,本身就是认知的偏差。

- 对“畏惧”标签化、本意曲解的再次澄清

- 语境与本意澄清

我的原始发言中,“怕未成年”“怕LGBT”“怕情绪不稳定的人”等表述,是基于个人交流体验、在特定网络场域下表达的主观回避心理和警惕情绪。此类说法描述的是与具体类型人群交流的心理压力和风险规避,而非对任何群体的道德否定或群体攻击。发言全文并非出于恶意批评,更没有推广任何关于这些群体的贬损或污名标签。将我的警惕、畏惧等个体感受误读为“集体炮轰”,属于断章取义,割裂了表达背景和完整语境. - 包容意味着尊重差异,但不等于完全丧失自我保护意识

包容的实质,是在不妨碍他人的前提下尊重并理解差异;它既包含尊重他人的权利和处境,也允许个体在复杂群体互动中保持适度的界限和自我防护。现实中,网络空间的确存在沟通压力、激烈冲突以及可能被误伤、被牵连的风险。我坦率承认在面对部分敏感议题与复杂行为时,有“主观回避”和“情绪自护”的需要。这不是歧视,而是对自己经验、精力和安全的现实考量。 - 主观畏惧不等于群体贬义

需要明确:表达“怕”某类群体,是就个人交互体验的压力和风险而言。这种心理反应仅反映个体经验和社会环境交互下的谨慎选择,不意味着该群体本身就有负面属性,更不等于对其否定。与之类似,有人害怕社交、见到陌生人紧张,这并不等于对所有社交对象指责,表达的是自我边界感知和处理方式。 - 对言论的标签化本身才是对包容精神的背离

将个体在交流中表达的谨慎、防备根据主观揣测定性为“群体攻击”,而不结合整体语境和实际后果做客观分析,这一做法才真正违背包容原则,形成新的标签化,简化了多元交流的复杂性。包容不意味着不许表达真实感受,也不代表对所有交往体验只能报以赞美和无原则的包容。 - 既往身份经历不构成自我表达限制

“你曾经就是未成年人”——这类指责混淆了“身份经历”与“现实遭遇”的关系。事实上,任何人都有可能因为成长、阅历、环境的变化,对同一类身份群体有不同阶段的感受。童年遇到的问题被理解为成年后应“不许害怕”,显然不符合理性认知发展;每个人都可以坦率表示对曾经处境的反思与自护。 - 理性讨论应以语境和动机为基准

健康的讨论应基于完整对话语境和对各方表达动机的合理解读,而非把单一句子剥离上下文做攻击。也欢迎对我观点内容提出具体批评,但请勿用片面引述、张冠李戴的方式误导公众理解,激化无谓争议。

- 语境与本意澄清

- 针对其“歪曲观点”和“拒绝事实”的批评

- 针对我的言论和原始语境,所有主要证据已公开,并接受了第三方工具与读者检视。在此背景下,其持续单方面“截选片段”(1、2),回避主要证据,同时无视澄清内容,反而反复歪曲观点,实为无理取闹。这种做法消耗了公共讨论本应具备的最基本诚信,亵渎了公共理性。真正的讨论应聚焦逻辑证据,不应靠反复制造“事实逆转”,更不能用激化矛盾的方式博取关注。

- 关于推理与论证水平及理性交流的边界

- 当前争议中的主要逻辑问题,源自对因果关系、主客观界限的基础性混淆。有效沟通应基于证据、逻辑推演及对话本身,而不是将个体主观感受直接上升为对群体的本质描述。语义和推理的严谨,决定了讨论的质量。如果在推理层面无法达成最低共识,则无法进行有建设性的理性交流,持续争辩只会消耗彼此时间并加剧误解。

- 关于后续是否回应及底线声明

- 鉴于部分参与方反复使用断章取义、情绪煽动等手段,严重扰乱正常讨论秩序,原则上我不再对其后续类似舆论操作做出回应,除非新的事实或严肃质证出现。本着对理性社区的负责,我建议关注事件的朋友对网络信息提高甄别能力,避免被片面、失实的言论误导。理性、诚实,是健康交流的最低底线。

- 从上述内容可以看出,对方在逻辑推理和基本论证方面存在明显不足。考虑到其声明将建立以“推理、见解”为核心、聚焦于人与人、人与世界关系及冲突的新平台,我对其后续行为可能带来的负面影响表示担忧。在此,建议各位博主保持警惕,理性甄别相关信息,切勿轻信未经严谨论证的观点和推理。

- 关于反思与行动边界

- 本次事件强化了我的经验:当面对截断原意、主动制造网络对立的行为时,理性澄清是必要的,但绝不应一再卷入无谓的“争端循环”。今后我将进一步明确个人发言边界,坚决抵制恶意缠斗,专注于高质量内容输出和健康理性互动。对于网络暴力及歪曲传播行为,我也将保留通过合法渠道追责的权利。

博主小 A 附言部分

- 关于“远离网络纷争”与信息澄清的关系

- 博主小 A 附言:远离网络纷争不等同任由你胡说八道,随意污蔑别人!常常主动创造网络纷争、断章取义扭曲他人观点的怎么有脸说这种话,恶心、诽谤别人还不让回击了。

- 关于包容精神的误读及警惕心理的必要性

- 博主小 A 附言:警惕心理和包容并不冲突,包容不等于放弃自我保护的态度。只会将观点极端化的人是无法理解的!

- 对“畏惧”标签化、本意曲解的再次澄清

- 博主小 A 附言:我偶尔会因为喝牛奶一泻千里,外出的时候,看到牛奶我会慌,会害怕。我因为未发生的事情感到畏惧,而在他那我因为害怕牛奶,牛奶就具有恐怖性质了?害怕原因千千万,这也过于片面了。再说了,就算我感到害怕,别人不一定感到害怕,他是如何从主观的情感感受是如何推出物体的客观性质的,楽。

- 针对其“歪曲观点”和“拒绝事实”的批评

- 博主小 A 附言:嘴硬找补领域大神,最开始看到关键词应激立即对号入座了。某个说不急的人能在完整记录已经发布的情况下,还迫不及待地断章取义扭曲事实,置顶别人看了一眼笑的推论。逻辑能力不行还喜欢瞎扯,小丑一个。喜欢掩耳盗铃,可惜只能骗得了自己骗不了别人。

- 博主小 A 附言:绞劲脑汁不如蠢人灵机一动,他一动脑整出“逻辑”我就绷不住笑。

- 博主小 A 附言:一想到网上跟hz在屏幕后面对线的初中生是这种货色,就难绷。

最后,小 A 也给我分享了一段相关聊天记录。笔者在此也仅作分享。

小 A 所发送的聊天记录内容

正确的态度和做法

及时止损

在辨识出与之争论者属于上述类型后,应当果断终止无效争辩,避免进一步消耗时间与精力。正如美国著名投资人沃伦·巴菲特所言:“当你发现自己身处洞中时,你能做得最好的事就是不要再挖下去了。”相较于一味试图说服对方,及时止损,更有助于保持自身的理性与思辨能力,同时维护良好的心理状态。

如何与“蠢人”相处

面对难以理性沟通的对象时,保持冷静与情绪自控尤为重要。应避免陷入对方的负面情绪循环,不必执着于在言语层面争赢。必要时,可以选择以沉默应对,并通过实际行动和客观结果来验证自身观点的正确性,从而以事实胜于空泛辩论。

聚焦有价值的讨论

应当将个人的认知资源优先投入到具备建设性和增值效应的讨论中。例如,与具备理性与开放心态的同行进行深入交流,或与相关领域专家开展专业层面的探讨。正如哲学家康德所言:“一个人说出来的话必须是真的,但是他没必要把他知道的都说出来。”因此,明确辩论的边界,视其为提升思维深度与认知广度的工具,而非单纯情绪宣泄的出口,是实现成长的关键。

正如我在《小心网络地雷·续篇》结语中所述,应远离无谓的网络纷争,专注于现实生活,持续自我提升,并不断增强个人核心竞争力。

结语

选择不与“蠢人”辩论,既是对个人智慧和情绪的保护,也是理性社会成员应有的自我尊重。在实际生活中,我们无法左右他人的认知水平,但可以理性筛选交流对象,明确沟通边界。这样,才能将有限的时间和精力投入到自我提升以及社会正向价值的创造中。因此,应以清晰的认知和理性的态度对待人际关系,避免因无意义的争论而分散人生的注意力,保持成熟且高效的生活与工作节奏。